par Martin Sieff

Ex: https://reseauinternational.net/

La British Broadcasting Corporation (BBC), heureusement amplifiée par le Public Broadcasting System (PBS) aux États-Unis qui diffuse ses World News, continue de déverser régulièrement ses larmes sur le prétendu chaos économique en Russie et sur l’état misérable imaginaire du peuple russe.

Ce ne sont que des mensonges, bien sûr. Les mises à jour régulières de Patrick Armstrong, qui font autorité, y compris ses rapports sur ce site web, sont un correctif nécessaire à une propagande aussi grossière.

Mais au milieu de tous leurs innombrables fiascos et échecs dans tous les autres domaines (y compris le taux de mortalité par habitant le plus élevé de COVID-19 en Europe, et l’un des plus élevés au monde), les Britanniques restent les leaders mondiaux dans la gestion des fake news. Tant que le ton reste modéré et digne, littéralement toute calomnie sera avalée par le crédule et chaque scandale et honte grossière pourra être dissimulée en toute confiance.

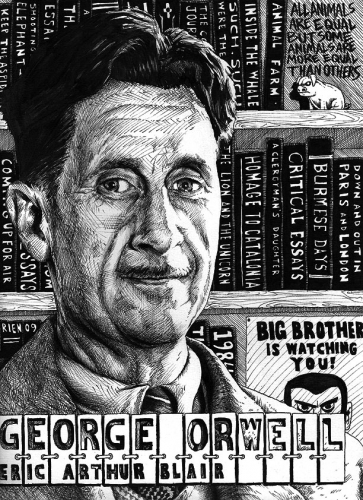

Rien de tout cela n’aurait surpris le grand George Orwell, aujourd’hui décédé. Il est à la mode ces jours-ci de le présenter sans cesse comme un zombie (mort mais prétendument vivant – de sorte qu’il ne peut pas remettre les pendules à l’heure lui-même) critique de la Russie et de tous les autres médias mondiaux échappant au contrôle des ploutocraties de New York et de Londres. Et il est certainement vrai que Orwell, dont la haine et la peur du communisme étaient très réelles, a servi avant sa mort comme informateur au MI-5, la sécurité intérieure britannique.

Mais ce n’est pas l’Union soviétique, les simulacres de procès de Staline ou ses expériences avec le groupe trotskiste POUM à Barcelone et en Catalogne pendant la guerre civile espagnole qui ont « fait de Orwell Orwell », comme le dit le récit de sagesse conventionnelle anglo-américain. C’est sa haine viscérale de l’Empire britannique – aggravée pendant la Seconde Guerre Mondiale par son travail pour la BBC – qu’il a finalement abandonnée par dégoût.

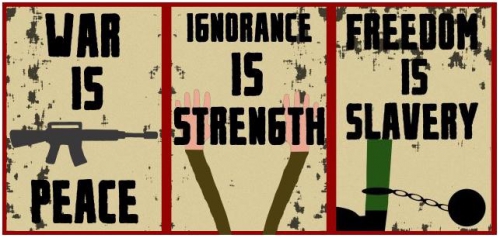

Et ce sont ses expériences à la BBC qui ont donné à Orwell le modèle de son inoubliable Ministère de la Vérité dans son grand classique « 1984 ».

George Orwell avait travaillé dans l’un des plus grands centres mondiaux de Fake News. Et il le savait.

Plus profondément, le grand secret de la vie de George Orwell se cache à la vue de tous depuis sa mort, il y a 70 ans. Orwell est devenu un tortionnaire sadique au service de l’Empire britannique pendant ses années en Birmanie, le Myanmar moderne. Et en tant qu’homme fondamentalement décent, il était tellement dégoûté par ce qu’il avait fait qu’il a passé le reste de sa vie non seulement à expier, mais aussi à se suicider lentement et délibérément avant de mourir prématurément, le cœur brisé, alors qu’il avait encore la quarantaine.

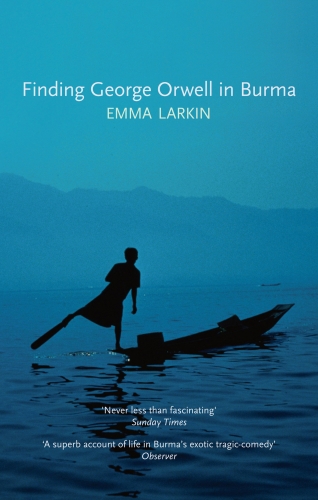

La première percée importante dans cette réévaluation fondamentale de Orwell provient de l’un des meilleurs livres sur lui. « Finding George Orwell in Burma » a été publié en 2005 et écrit par « Emma Larkin », pseudonyme d’une journaliste américaine exceptionnelle en Asie dont je soupçonne depuis longtemps l’identité d’être un vieil ami et un collègue profondément respecté, et dont je respecte l’anonymat.

« Larkin » a pris la peine de beaucoup voyager en Birmanie pendant la dictature militaire répressive et ses superbes recherches révèlent des vérités cruciales sur Orwell. D’après ses propres écrits et son roman profondément autobiographique « Burmese Days », Orwell détestait tout son temps en tant que policier colonial britannique en Birmanie, le Myanmar moderne. L’impression qu’il donne systématiquement dans ce roman et dans son essai classique « Shooting an Elephant » est celle d’un homme amèrement solitaire, aliéné, profondément malheureux, méprisé et même détesté par ses collègues colonialistes britanniques dans toute la société et d’un ridicule échec dans son travail.

Ce n’est cependant pas la réalité que « Larkin » a découverte. Tous les témoins survivants s’accordent à dire que Orwell – Eric Blair comme il était alors encore – est resté très estimé pendant ses années de service dans la police coloniale. C’était un officier supérieur et efficace. En effet, c’est précisément sa connaissance du crime, du vice, du meurtre et des dessous de la société humaine pendant son service de police colonial, alors qu’il avait encore la vingtaine, qui lui a donné l’intelligence de la rue, l’expérience et l’autorité morale pour voir à travers tous les innombrables mensonges de la droite et de la gauche, des capitalistes américains et des impérialistes britanniques ainsi que des totalitaires européens pour le reste de sa vie.

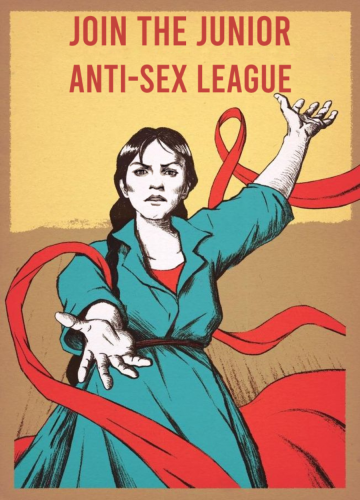

La deuxième révélation qui permet de comprendre ce que Orwell a dû faire au cours de ces années provient d’une des scènes les plus célèbres et les plus horribles de « 1984 ». En effet, presque rien, même dans les mémoires des survivants des camps de la mort nazis, ne ressemble à cette scène : C’est la scène où « O’Brien », l’officier de police secrète, torture le « héros » (si on peut l’appeler ainsi) Winston Smith en l’enfermant le visage dans une cage dans laquelle un rat affamé est prêt à bondir et à le dévorer si on l’ouvre.

Je me souviens avoir pensé, lorsque j’ai été exposé pour la première fois au pouvoir de « 1984 » dans mon excellente école d’Irlande du Nord : « Quel genre d’esprit pourrait inventer quelque chose d’aussi horrible que cela ?) La réponse était si évidente que, comme tout le monde, je l’ai complètement ratée.

Orwell n’a pas « inventé » ou « proposé » cette idée comme un dispositif d’intrigue fictif : Il s’agissait simplement d’une technique d’interrogatoire de routine utilisée par la police coloniale britannique en Birmanie, le Myanmar moderne. Orwell n’a jamais « brillamment » inventé une technique de torture aussi diabolique qu’un dispositif littéraire. Il n’a pas eu besoin de l’imaginer. Il l’utilisait couramment pour lui-même et ses collègues. C’est ainsi et pour cette raison que l’Empire britannique a si bien fonctionné pendant si longtemps. Ils savaient ce qu’ils faisaient. Et ce qu’ils faisaient n’était pas du tout agréable.

Une dernière étape de mon illumination sur Orwell, dont j’ai vénéré les écrits toute ma vie – et je le fais encore – a été fournie par notre fille aînée, d’une brillance alarmante, il y a environ dix ans, lorsqu’elle a elle aussi reçu « 1984 » à lire dans le cadre de son programme scolaire. En discutant avec elle un jour, j’ai fait une remarque évidente et fortuite : Orwell était dans le roman sous le nom de Winston Smith.

Mon adolescente élevée aux États-Unis m’a alors naturellement corrigé. « Non, papa », dit-elle. « Orwell n’est pas Winston, ou il n’est pas seulement Winston. C’est aussi O’Brien. O’Brien aime bien Winston. Il ne veut pas le torturer. Il l’admire même. Mais il le fait parce que c’est son devoir. »

Elle avait raison, bien sûr.

Mais comment Orwell, le grand ennemi de la tyrannie, du mensonge et de la torture, a-t-il pu s’identifier et comprendre aussi bien le tortionnaire ? C’est parce qu’il en avait lui-même été un.

Le grand livre de »Emma Larkin » fait ressortir que Orwell, en tant que haut fonctionnaire de la police coloniale dans les années 20, a été une figure de proue dans la guerre impitoyable menée par les autorités impériales britanniques contre les cartels criminels de la drogue et du trafic d’êtres humains, tout aussi vicieux et impitoyables que ceux de l’Ukraine, de la Colombie et du Mexique modernes d’aujourd’hui. C’était une « guerre contre le terrorisme » où tout et n’importe quoi était permis pour « faire le travail ».

Le jeune Eric Blair était tellement dégoûté par cette expérience qu’à son retour, il a abandonné le style de vie respectable de la classe moyenne qu’il avait toujours apprécié et est devenu, non seulement un socialiste idéaliste comme beaucoup le faisaient à l’époque, mais aussi un clochard sans le sou et affamé. Il a même abandonné son nom et son identité même. Il a subi un effondrement radical de sa personnalité : Il a tué Eric Blair. Il est devenu George Orwell.

Le célèbre livre de Orwell « Dans la dèche à Paris et à Londres » témoigne de la façon dont il s’est littéralement torturé et humilié au cours de ces premières années de son retour de Birmanie. Et pour le reste de sa vie.

Il mangeait misérablement mal, était maigre et ravagé par la tuberculose et d’autres problèmes de santé, fumait beaucoup et se privait de tout soin médical décent. Son apparence a toujours été abominable. Son ami, l’écrivain Malcolm Muggeridge, spéculait sur le fait que Orwell voulait devenir lui-même la caricature d’un clochard.

La vérité est clairement que Orwell ne s’est jamais pardonné ce qu’il a fait en tant que jeune agent de l’empire en Birmanie. Même sa décision littéralement suicidaire d’aller dans le coin le plus primitif, froid, humide et pauvre de la création dans une île isolée au large de l’Écosse pour finir « 1984 » en isolement avant de mourir était conforme aux punitions impitoyables qu’il s’était infligé toute sa vie depuis qu’il avait quitté la Birmanie.

La conclusion est claire : malgré l’intensité des expériences de George Orwell en Espagne, sa passion pour la vérité et l’intégrité, sa haine de l’abus de pouvoir n’a pas trouvé son origine dans ses expériences de la guerre civile espagnole. Elles découlaient toutes directement de ses propres actions en tant qu’agent de l’Empire britannique en Birmanie dans les années 1920 : Tout comme sa création du ministère de la vérité découle directement de son expérience de travail dans le ventre de la bête de la BBC au début des années 1940.

George Orwell a passé plus de 20 ans à se suicider lentement à cause des terribles crimes qu’il a commis en tant que tortionnaire pour l’Empire britannique en Birmanie. Nous ne pouvons donc avoir aucun doute sur l’horreur et le dégoût qu’il éprouverait face à ce que la CIA a fait sous le président George W. Bush dans sa « guerre mondiale contre la terreur ». De plus, Orwell identifierait immédiatement et sans hésitation les vraies fausses nouvelles qui circulent aujourd’hui à New York, Atlanta, Washington et Londres, tout comme il l’a fait dans les années 1930 et 1940.

Récupérons donc et embrassons le vrai George Orwell : La cause des combats visant à empêcher une troisième guerre mondiale en dépend.

source : https://www.strategic-culture.org

traduction Aube Digitale

La liste des auteurs et/ou des livres est vraiment impressionnante : Toni Morrison, Chuck Palahniuk, Bret Easton Ellis, Ranson Riggs, Danielle Steel, Jodi Piccoult, Sally Rooney, Margaret Atwood, George R. R. Martin, John Grisham, Alice Walker, mais aussi Stephen King, Kurt Vonnegut, Agatha Christie et Philip K. Dick avec les plus célèbres romans du monde. Dick avec le désormais célèbre Blade Runner, ainsi que de nombreux « classiques » non spécifiques qu'il serait important de connaître afin de mieux comprendre les critères selon lesquels ils sont eux aussi considérés comme « interdits », et enfin, et c'est ce qui nous intéresse ici, George Orwell avec 1984, c'est-à-dire l'œuvre la plus célèbre et la plus significative qui a dénoncé cette « dictature de la pensée » et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'elle est censurée ! S'agit-il ou non d'un némesis de l'histoire contre l'écrivain anglais ?

La liste des auteurs et/ou des livres est vraiment impressionnante : Toni Morrison, Chuck Palahniuk, Bret Easton Ellis, Ranson Riggs, Danielle Steel, Jodi Piccoult, Sally Rooney, Margaret Atwood, George R. R. Martin, John Grisham, Alice Walker, mais aussi Stephen King, Kurt Vonnegut, Agatha Christie et Philip K. Dick avec les plus célèbres romans du monde. Dick avec le désormais célèbre Blade Runner, ainsi que de nombreux « classiques » non spécifiques qu'il serait important de connaître afin de mieux comprendre les critères selon lesquels ils sont eux aussi considérés comme « interdits », et enfin, et c'est ce qui nous intéresse ici, George Orwell avec 1984, c'est-à-dire l'œuvre la plus célèbre et la plus significative qui a dénoncé cette « dictature de la pensée » et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'elle est censurée ! S'agit-il ou non d'un némesis de l'histoire contre l'écrivain anglais ?

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Sans tomber dans le piège du marécage des théories conspirationnistes farfelues qui, à dessein, envahissent les réseaux, il y a lieu de se méfier de toute "unanimité" voulue, surtout lorsqu'elle est imposée par ces mêmes dirigeants fantoches d'en haut, ainsi que ces mêmes médias alignés sur ces mêmes intérêts corporatifs du grand cartel.

Sans tomber dans le piège du marécage des théories conspirationnistes farfelues qui, à dessein, envahissent les réseaux, il y a lieu de se méfier de toute "unanimité" voulue, surtout lorsqu'elle est imposée par ces mêmes dirigeants fantoches d'en haut, ainsi que ces mêmes médias alignés sur ces mêmes intérêts corporatifs du grand cartel.

But amid all their countless fiascoes and failures in every other field (including the highest per capita death rate from COVID-19 in Europe, and one of the highest in the world) the British remain world leaders at managing global Fake News. As long as the tone remains restrained and dignified, literally any slander will be swallowed by the credulous and every foul scandal and shame can be confidently covered up.

But amid all their countless fiascoes and failures in every other field (including the highest per capita death rate from COVID-19 in Europe, and one of the highest in the world) the British remain world leaders at managing global Fake News. As long as the tone remains restrained and dignified, literally any slander will be swallowed by the credulous and every foul scandal and shame can be confidently covered up. The first important breakthrough in this fundamental reassessment of Orwell comes from one of the best books on him. “Finding George Orwell in Burma” was published in 2005 and written by “Emma Larkin”, a pseudonym for an outstanding American journalist in Asia whose identity I have long suspected to be an old friend and deeply respected colleague, and whose continued anonymity I respect.

The first important breakthrough in this fundamental reassessment of Orwell comes from one of the best books on him. “Finding George Orwell in Burma” was published in 2005 and written by “Emma Larkin”, a pseudonym for an outstanding American journalist in Asia whose identity I have long suspected to be an old friend and deeply respected colleague, and whose continued anonymity I respect. The young Eric Blair was so disgusted by the experience that when he returned home he abandoned the respectable middle class life style he had always enjoyed and became, not just an idealistic socialist as many in those days did, but a penniless, starving tramp. He even abandoned his name and very identity. He suffered a radical personality collapse: He killed Eric Blair. He became George Orwell.

The young Eric Blair was so disgusted by the experience that when he returned home he abandoned the respectable middle class life style he had always enjoyed and became, not just an idealistic socialist as many in those days did, but a penniless, starving tramp. He even abandoned his name and very identity. He suffered a radical personality collapse: He killed Eric Blair. He became George Orwell.

La Novlangue

La Novlangue

Conclusion

Conclusion

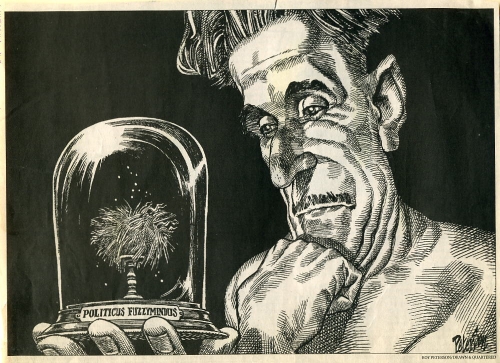

To his credit, Ryan does not spend much ink on critical analyses of the various presentations. That would make for a very fat and dreary book. In nearly every instance he’d have to tell us that the production was uneven and woefully miscast. I wondered if he was going to carp about the misconceived film adaptation of Keep the Aspidistra Flying (1997; American title: A Merry War). Not a bit of it; he leaves it to us to do the carping and ridicule. What he does provide is a rich concordance of Orwell presentations over the years, with often amazing production notes, technical details, and contemporary press notices. And if you don’t care to get that far into weeds, George Orwell on Screen is still an indispensable guidebook, pointing you to all sorts of bio-documentaries and dramatizations you might never discover on your own. This is particularly true of the many (mostly) BBC docos produced forty or fifty years ago, where you find such delights as Malcolm Muggeridge and Cyril Connolly lying down in tall grass and trading tales about their late, great friend.

To his credit, Ryan does not spend much ink on critical analyses of the various presentations. That would make for a very fat and dreary book. In nearly every instance he’d have to tell us that the production was uneven and woefully miscast. I wondered if he was going to carp about the misconceived film adaptation of Keep the Aspidistra Flying (1997; American title: A Merry War). Not a bit of it; he leaves it to us to do the carping and ridicule. What he does provide is a rich concordance of Orwell presentations over the years, with often amazing production notes, technical details, and contemporary press notices. And if you don’t care to get that far into weeds, George Orwell on Screen is still an indispensable guidebook, pointing you to all sorts of bio-documentaries and dramatizations you might never discover on your own. This is particularly true of the many (mostly) BBC docos produced forty or fifty years ago, where you find such delights as Malcolm Muggeridge and Cyril Connolly lying down in tall grass and trading tales about their late, great friend.

d crib-note interpretation of O’Brien (“zealous Party leader . . . brutally ugly”), but pray consider: a) Connolly was Orwell’s only acquaintance of note who came close to the novel’s description of O’Brien, physically and socially; b) if you bother to read O’Brien’s monologues in the torture clinic, you see he’s doing a kind of Doc Rockwell routine: lots of fast-talking nonsense about power and punishment, signifying nothing.

d crib-note interpretation of O’Brien (“zealous Party leader . . . brutally ugly”), but pray consider: a) Connolly was Orwell’s only acquaintance of note who came close to the novel’s description of O’Brien, physically and socially; b) if you bother to read O’Brien’s monologues in the torture clinic, you see he’s doing a kind of Doc Rockwell routine: lots of fast-talking nonsense about power and punishment, signifying nothing. A good deal of Nineteen Eighty-Four, in fact, is a twisted retelling of Keep the Aspidistra Flying.

A good deal of Nineteen Eighty-Four, in fact, is a twisted retelling of Keep the Aspidistra Flying. To repeat the obvious, Burnham was describing Communism, not some theoretical “totalitarianism,” as in some press blurbs for Nineteen Eighty-Four. As noted, Orwell explicitly disavowed any connection between his fictional “Party” and the Communist one. Nevertheless, the political program that O’Brien boasts about to Winston Smith is the Communist program à la James Burnham. It’s exaggerated and comically histrionic, but strikes the proper febrile tone.

To repeat the obvious, Burnham was describing Communism, not some theoretical “totalitarianism,” as in some press blurbs for Nineteen Eighty-Four. As noted, Orwell explicitly disavowed any connection between his fictional “Party” and the Communist one. Nevertheless, the political program that O’Brien boasts about to Winston Smith is the Communist program à la James Burnham. It’s exaggerated and comically histrionic, but strikes the proper febrile tone. In March 1947, while getting ready to go to Jura and ride the Winston Smith book to the finish even if it killed him (which it did), Orwell wrote his long, penetrating review of The Struggle for the World. He paid some compliments, but also noted some subtle flaws in Burnham’s reasoning. Here he’s talking about Burnham’s willingness to contemplate a preventive war against the USSR:

In March 1947, while getting ready to go to Jura and ride the Winston Smith book to the finish even if it killed him (which it did), Orwell wrote his long, penetrating review of The Struggle for the World. He paid some compliments, but also noted some subtle flaws in Burnham’s reasoning. Here he’s talking about Burnham’s willingness to contemplate a preventive war against the USSR:

And so, when Molotov went to Paris to meet the British and French foreign ministers at a preliminary conference on the Marshall Plan (this is still June 1947), he told them he believed the proposed Plan was really conceived in America’s own interest, “to enlarge their foreign markets, especially in view of the approaching crisis.” To no one’s great surprise, Molotov soon announced that neither the USSR nor any of the Communist satellite states would be participating in the European Recovery Plan.

And so, when Molotov went to Paris to meet the British and French foreign ministers at a preliminary conference on the Marshall Plan (this is still June 1947), he told them he believed the proposed Plan was really conceived in America’s own interest, “to enlarge their foreign markets, especially in view of the approaching crisis.” To no one’s great surprise, Molotov soon announced that neither the USSR nor any of the Communist satellite states would be participating in the European Recovery Plan. This tortured, unnecessary explanation ties up nicely with the alternative predictions Orwell offers in his Partisan Review article. As I said, he doesn’t really say much about socialism, and he doubts European unity, but he puts an awful lot of (overly) complex thought into how it’s all going to end. He’s writing this while he’s mainly focused on Nineteen Eighty-Four, so we end up with three James Burnham-esque scenarios of what may face us when the bombs start a-flying:

This tortured, unnecessary explanation ties up nicely with the alternative predictions Orwell offers in his Partisan Review article. As I said, he doesn’t really say much about socialism, and he doubts European unity, but he puts an awful lot of (overly) complex thought into how it’s all going to end. He’s writing this while he’s mainly focused on Nineteen Eighty-Four, so we end up with three James Burnham-esque scenarios of what may face us when the bombs start a-flying:

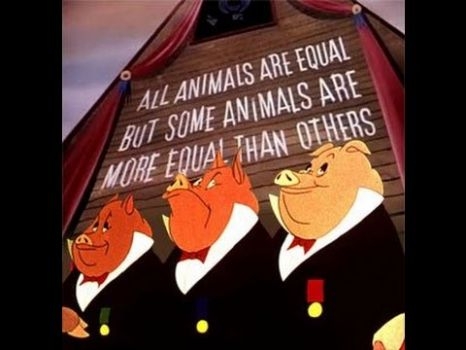

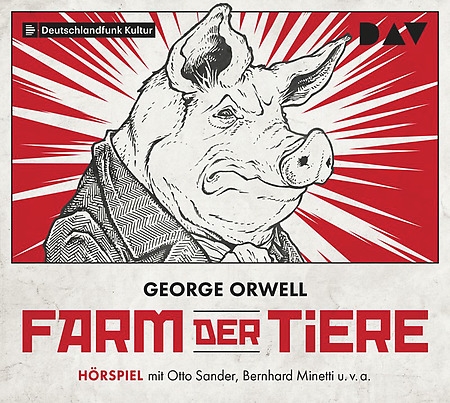

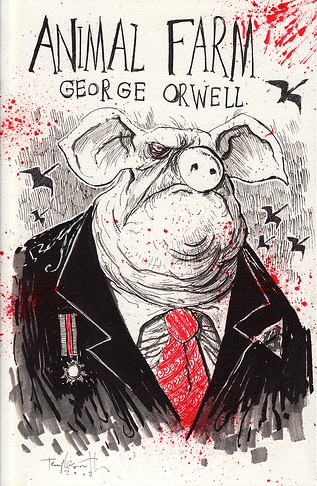

When Orwell finished Animal Farm in 1945, it was a very bad time to promote anti-Communist books with talking animals. This one was too clearly an allegory about the Bolshevik Revolution and the Stalinist aftermath, as subtle as a cow-pie (one barnyard feature that does not appear in the book). Over two dozen publishers rejected it promptly; Churchill’s coalition government had been touting a pro-Soviet line since 1941. Against this background, Animal Farm was about as welcome as a sympathetic book review of Mein Kampf (which Orwell did in fact once publish, during the Phony War period).

When Orwell finished Animal Farm in 1945, it was a very bad time to promote anti-Communist books with talking animals. This one was too clearly an allegory about the Bolshevik Revolution and the Stalinist aftermath, as subtle as a cow-pie (one barnyard feature that does not appear in the book). Over two dozen publishers rejected it promptly; Churchill’s coalition government had been touting a pro-Soviet line since 1941. Against this background, Animal Farm was about as welcome as a sympathetic book review of Mein Kampf (which Orwell did in fact once publish, during the Phony War period). But the use of pigs raises all sorts of other complications. All the male pigs but Napoleon, we are told, have been castrated. This fact is introduced late in the book, and rather obliquely: “Napoleon was the only boar on the farm.” But hold on: Napoleon has sired many porkers, presumably male often as not. Surely they’re still intact – some of them, anyway. Is Orwell just being forgetful, or does he fear certain distasteful matters will slow down the story?

But the use of pigs raises all sorts of other complications. All the male pigs but Napoleon, we are told, have been castrated. This fact is introduced late in the book, and rather obliquely: “Napoleon was the only boar on the farm.” But hold on: Napoleon has sired many porkers, presumably male often as not. Surely they’re still intact – some of them, anyway. Is Orwell just being forgetful, or does he fear certain distasteful matters will slow down the story?

Today is the birthday of Henry Williamson (Dec. 1, 1895 – Aug. 13, 1977)—ruralist author, war historian, journalist, farmer, and visionary of British fascism.

Today is the birthday of Henry Williamson (Dec. 1, 1895 – Aug. 13, 1977)—ruralist author, war historian, journalist, farmer, and visionary of British fascism. Blackshirt sympathies are really a side-note with Williamson, as they are with Yeats, Belloc, and Wyndham Lewis. If he is largely forgotten today, this is not because he went to Nuremberg rallies (nobody forgets the Mitfords, after all), but rather because of the peculiar nature of his output. Apart from his war memoirs, most of his writing consists of highly detailed close observation, with little direct commentary on the world at large. (The newspaper column at the end of this article is a good example of Williamson’s work. Taken in large doses, such detail tends to become tedious.)

Blackshirt sympathies are really a side-note with Williamson, as they are with Yeats, Belloc, and Wyndham Lewis. If he is largely forgotten today, this is not because he went to Nuremberg rallies (nobody forgets the Mitfords, after all), but rather because of the peculiar nature of his output. Apart from his war memoirs, most of his writing consists of highly detailed close observation, with little direct commentary on the world at large. (The newspaper column at the end of this article is a good example of Williamson’s work. Taken in large doses, such detail tends to become tedious.) The romance of the country permeates his other fiction. In one novel after another, Orwell’s human characters rouse themselves, suddenly and unaccountably, to go tramping through meadows and hedgerows. In A Clergyman’s Daughter the title character gets amnesia and finds herself hop-picking in Kent. The superficially different stories in Nineteen Eighty-Four and Keep the Aspidistra Flying both have romantic episodes in which a couple go for long hikes through idyllic woods and fields, where they marvel and fornicate amongst the wonders of Mother Nature. The middle-aged narrator of Coming for Air spends much of the novel dreaming of fishing in the country ponds of his youth, but when he finally takes his rod and seeks down his old haunts, he finds that exurbia has encroached and his fishing-place is now being used as a latrine and rubbish-tip by a local encampment of beatnik nature-lovers.

The romance of the country permeates his other fiction. In one novel after another, Orwell’s human characters rouse themselves, suddenly and unaccountably, to go tramping through meadows and hedgerows. In A Clergyman’s Daughter the title character gets amnesia and finds herself hop-picking in Kent. The superficially different stories in Nineteen Eighty-Four and Keep the Aspidistra Flying both have romantic episodes in which a couple go for long hikes through idyllic woods and fields, where they marvel and fornicate amongst the wonders of Mother Nature. The middle-aged narrator of Coming for Air spends much of the novel dreaming of fishing in the country ponds of his youth, but when he finally takes his rod and seeks down his old haunts, he finds that exurbia has encroached and his fishing-place is now being used as a latrine and rubbish-tip by a local encampment of beatnik nature-lovers.